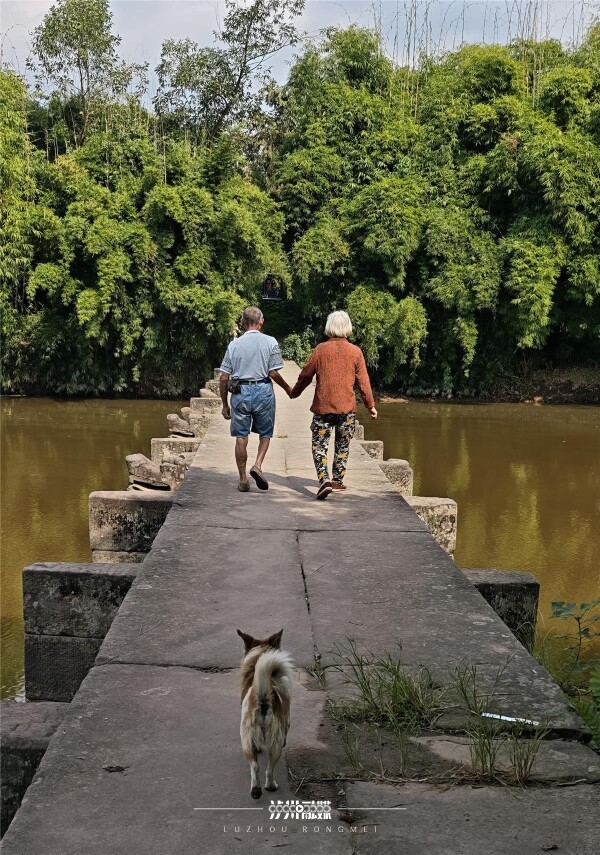

10月15日午后,秋日暖阳洒向龙溪河水面,缓缓投在永济桥的条石上。70岁的崔明兴正牵着68岁的唐德群踏上桥面——儿子刚打来电话,要母亲去杨九家里一趟。上桥前,崔明兴还是老样子,先往前跨一大步,再转身稳稳攥住老伴的手。身后的狗摇着尾巴,快跑几步跟了上来。

“慢些走哟!”路过的村民随口提醒,老两口笑着点头回应。这桥,他们已走了几十年,早走成了生活的一部分——在家门口坐车要15元,过桥再坐只要5元。省下的钱,就是桥带给村民实实在在的好处。

送老伴走到桥尾,看着她的身影远去,崔明兴再转身往回走。“她年纪大了,一个人过桥我不放心。等她回来,到桥头打个电话,我再来接。”

这座承载着老两口日常的永济桥,并非普通石桥,它位于泸州市泸县云龙镇战旗村,始建于清康熙五年(1666年),是泸县龙桥群的典型代表之一,2013年3月被公布为全国重点文物保护单位。

在泸县,这样的龙桥现有181座,其中47座是全国重点文物保护单位。至今,它们依然跨越河溪,便利着往来行人。

娘家婆家一桥之隔

龙桥上曾有凉亭供人休憩

当崔明兴夫妇踏上永济桥时,同为战旗村村民的冷书远刚好与他们擦肩而过。56岁的冷书远脚步轻快,这桥她走了半辈子,从娘家走到婆家,从孩童走到中年。

崔明兴牵着唐德群走过永济桥

“娘家在4社(组),婆家在6社(组),走桥只要十几分钟,这辈子是离不开喽。”冷书远笑着说。

永济桥桥面石板被岁月磨出深浅不一的凹痕,桥头临水台阶的青石被磨得光滑,依稀留存着农妇河边浣洗的景象。

桥上仍保留着4尊龙形雕刻,龙头张开露出牙舌,上唇上翘,凸目凸鼻,显出威武之态。

嫁人后,冷书远成了桥上来回的常客——既要照顾婆家父母,又要帮衬娘家琐事。如今村村之间都通了公路,可她还是爱走永济桥:“开车绕路,走桥踏实,还能看看河景。”

永济桥连接的不仅有云龙镇战旗村4组与6组。云龙镇茅坝村的村民赶场要走它,龙马潭区石洞街道顺江村的亲戚串门也靠它。一到赶场天,更是热闹得很:村民们提着竹篮、扛着农具踏桥而过,说笑声混着菜叶的清鲜,把桥面的烟火气烘衬得十足。

有人算过,走桥比绕路省半个钟头,省下的脚力,都变成了赶场时多挑一把青菜的力气。

距离永济桥不远,还有一座龙桥叫顺对子大桥,位于云龙镇战旗村5组与高嘴村4组的交界处。和永济桥一样,这座龙桥也在2013年3月被公布为全国重点文物保护单位。

张司金今年51岁,他的家距离顺对子大桥只有几百米。张司金说,村里人更喜欢把这座桥叫“大桥”。老人们说,古时修桥没机械设备,全靠人力,遇涨水就要停工,叫“大桥”正是代表其在大家心中的分量。

20世纪70年代,大桥上还设有立柱式凉亭,卖甘蔗、薄荷糖、凉水的小贩在桥上支摊,供南来北往的赶路人歇脚。

推行“一人守一桥”

村民们人人都是守桥人

“泸县的龙桥,目前几乎都仍在使用中,老百姓走桥也守桥,‘一人守一桥’的制度带动下,村民们自发护桥,相依共生。”泸县文物保护中心副主任、副研究馆员徐朝纲说,泸县龙桥众多,使用率也很高。作为“活文物”的典型,除了物理修复和技术防护,最重要的还是人防。

“云龙镇现有16座龙桥,是全省发现龙桥最多的乡镇。”云龙镇党建办负责文化工作的牟彬彬说,2007年4月至2011年12月,国务院组织开展全国性文化遗产资源调查活动,龙桥作为文物从2012年开始陆续公布,从那时候开始,泸县就坚持“一人一桥”保护制度。

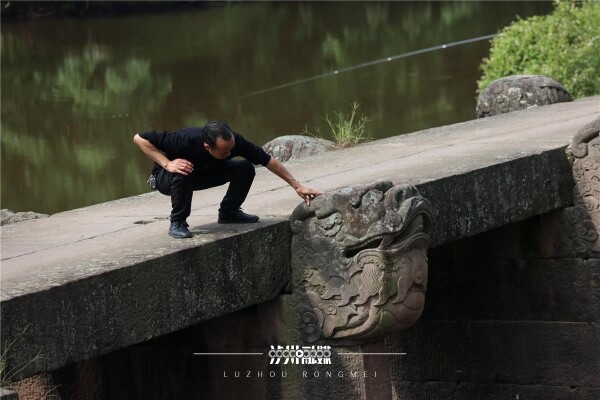

6年前,张司金接替村民胡仁华,成为顺对子大桥新一任护桥员。张司金早已习惯,没事的时候就来桥上走一走。他每周至少有一到两次沿河道查看,清走龙桥周围的垃圾,观察河面杂草和杂物,检查桥身桥面情况,及时发现龙桥150米范围内的违规建筑,外加禁渔期宣传、入户宣传……

张司金查看顺对子大桥的情况

张司金说,每年汛期都是龙桥最危险的时候,也是自己最忙碌的时候。特别是遇到大雨天,无论多忙都要到桥上看看,如果发现水中杂物冲击损伤桥身,就必须立即上报,通知大家及时清除。所以,“逢雨必巡桥,暴雨必守桥”成了护桥员雷打不动的“铁则”。有一次,张司金生病正好遇到下暴雨,躺床上的他不放心,最终还是妻子帮他巡的桥。

冷书远回忆说,2013年,永济桥被公布为全国重点文物保护单位后,村民们更加感受到龙桥的历史分量,护桥守桥的行动也更加认真起来。村民们日常自发清扫桥面,过桥时叮嘱路人注意安全,下雨天也会自发去河边看看龙头龙尾还在不在,顺理成章的护桥都落实在了大家的日常中。

护桥亦护民生

龙桥文物保护中的“民间门道”

据史料记载,泸县人民在汉朝时就十分崇拜巨龙,唐代民间开始流行耍“草把龙”祈求风调雨顺。如今,在春节、春耕等重要时节,泸县的龙舞队都会来到龙桥上舞龙,以祈求风调雨顺、五谷丰登。在民间,村民还有在龙桥龙头上挂红绳祈福的习俗。

所谓“百年共生”,从不是把历史锁进时光胶囊,而是让老文物顺着日子的脉络走进当下。

泸县龙桥也从来不是玻璃展柜里的“标本”,而是老百姓脚边随时能踏、心里随时惦记的“老伙计”。也正因为活在日常里,这些几百岁的老桥,更需靠着民间一代代人的守护,一次次熬过岁月里的“坎儿”。

在泸县龙桥群中,最著名的就是修建于明代洪武年间的龙脑桥。

龙脑桥上舞龙(泸县县委宣传部供图)

作为中国最大的龙雕石板桥梁,该桥在1996年11月就成为了全国重点文物保护单位。

在泸县,有这样一段口口相传的护桥故事:1967年10月,一群人来到玉蟾街道,欲炸毁“旧封建”的龙脑桥,时任龙华村村支书张泽洲横躺在桥面上誓死护桥,村民们得到消息后也赶来护桥。张泽洲质问对方:“没有龙脑桥,村民游水过河吗?”这群人最终悻悻而走,龙脑桥才得以保存。

徐朝纲介绍,20世纪80年代,因九曲河下游修电站水位升高,龙脑桥原桥身经常被水淹没,给过往村民带来极大的安全隐患。加之经历多次洪灾,导致桥身中头顶带“王”字雕刻的龙头颈部出现裂纹,亟待修护。经省、市相关领导和专家多次察看后,决定将桥墩整体升高1.3米。

“如果是在现在,这样的工程也许会容易些,但在1988年,难度还是非常大的。”徐朝纲说,龙脑桥每块梁板重近5吨,桥墩每块条石重近7吨,整块石料铸成的龙雕超过14吨,其中光龙嘴中的宝珠就重达70千克,一个桥体单元的重量超过60吨。如此重量,为当时的修复工作带来了很大的难度。

最终,历经两年时间,不仅抬高了桥体,考虑到桥身的稳固,在不改变桥身结构的情况下,还在每个桥墩石雕下又新增了一根预制梁加固,让龙头、龙尾大部分石雕不用长期泡在水里。

云龙镇的牟彬彬也遇到过难题。今年上半年,镇上开展龙溪河水源保护工作,有施工队因不清楚文物保护的相关规定,在距永济桥100米远的河边兴建了一处泵站,被村民发现后立即上报到镇上文保部门。最终,泵站还未成形就被紧急拆掉搬离。

如今,泸县龙桥的技防方面也在同步跟进。全县龙桥正陆续安装24小时监控设备,实时监控画面直接传送至泸县文广旅局文保中心,监控人员也可通过设备语音喊话,做好安全保护宣传。

数百年来,泸县龙桥护着民生的烟火——省脚力、连村落、供休憩;人护着桥的筋骨——举报隐患、汛期巡守、代代传承。这份相生相依,早已在时光里缠成紧实的结,让每一座龙桥都不只是历史的遗迹,更是温暖的陪伴,继续守护着村民走过一年又一年。

编辑:刘庆

0