“这38本油印学习资料,是我22年教学生涯的心血,也是那个年代教育的缩影。”9月5日,今年72岁的王映高小心翼翼地从书柜中取出一摞泛黄的线装本子,本子里都是他当年用蜡纸、钢板、铁笔手工刻写,再通过油印机印制的语文测试卷和复习题。

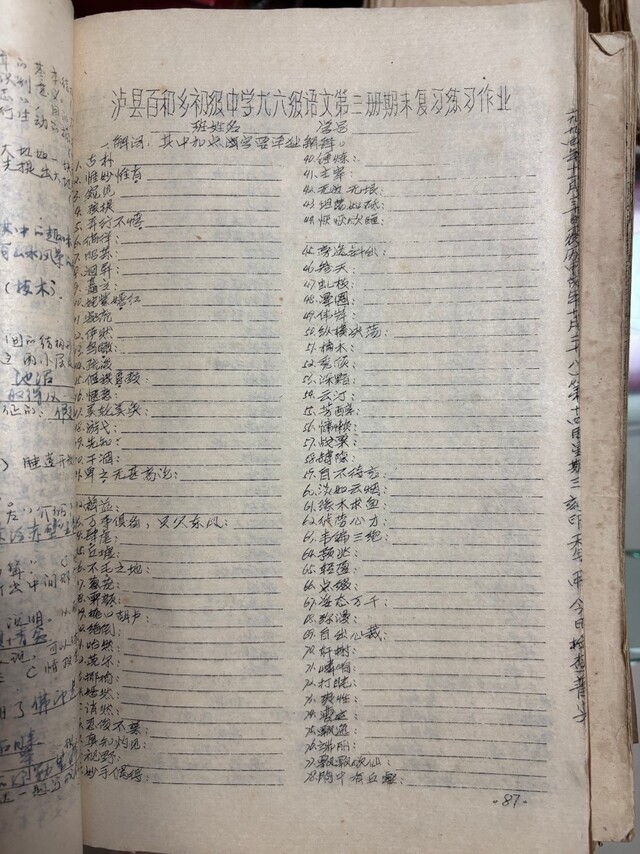

王映高珍藏的油印教学资料

在今年教师节到来之际,这位曾扎根泸县教育一线22年的老教师,用这些珍贵的“老物件”,讲述了一段充满奋斗与坚守的教育故事,也让我们看到了过去与现在教学条件的巨大变化。

这些年来,王映高多次搬家,但这38本油印资料却一直被他精心珍藏。王映高说,很多60后、70后、80后都有做油印卷子的经历,这些泛黄的卷子,不仅承载着他的教育初心,也见证了教育事业的发展变迁。

如今,随着时代的发展,教学条件早已今非昔比。多媒体设备走进课堂,各类教学资料触手可及,学生们再也不用做手工印制的卷子。但王映高在当年的艰苦环境中,为提高学生成绩想尽一切办法的坚守与奉献,依然值得我们铭记与致敬。

这个教师节,让我们向像王映高一样默默耕耘的教育工作者们,道一声“辛苦了”。

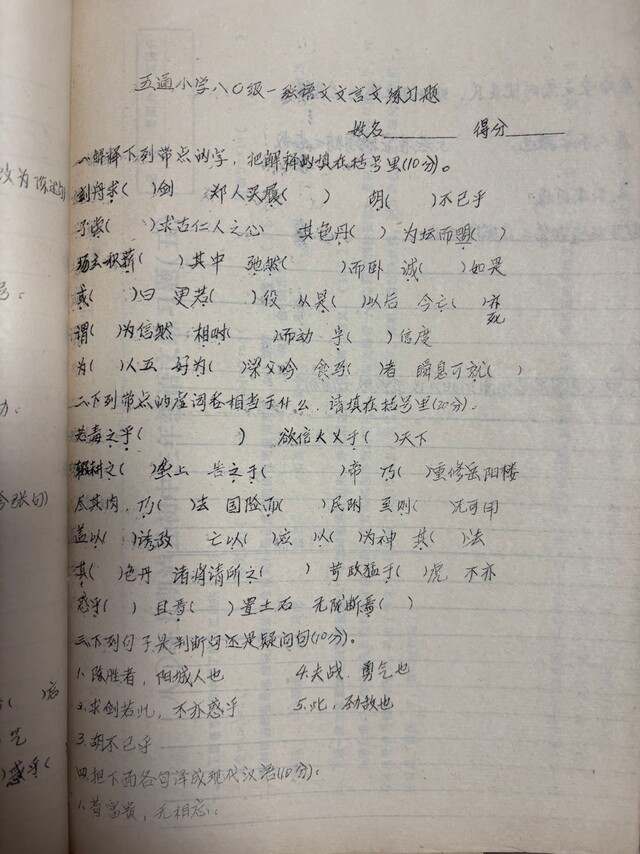

王映高自制的油印习题本

煤油灯下的坚守

30里山路挡不住育人热情

1973年,当时20岁的王映高,凭借不懈努力考进泸州师范学校。“当时我还不算年纪大的,班里最大的同学都25岁了。”王映高笑着说,那个时候大家的学习条件都很艰苦,要考上一个中专学校非常困难,为了“跳出农门”,很多学生会一直考,但却未必都能成功。

1975年中师毕业后,王映高被分配到泸县云锦区五通公社的前进麻布屋基村小任教,从此走上了教书育人的道路。

“那时条件差啊,学习资料几乎没有,我自己都要四处找资料不断学习,更别说孩子们了。”王映高回忆,为了让学生们有更多练习巩固的机会,他萌生了自己制作复习资料和测试卷的想法。于是,蜡纸、钢板、铁笔、油印机成了他教学之外最亲密的“伙伴”。

那时,每到周末老师们都要回家拿下一周要吃的菜,因为学校能蒸饭,但菜需要自己准备。前进村小离王映高的老家有30多里路,在那个交通不便、不通公路的年代,王映高回一趟家要耗费一整天时间。为了有更多精力刻写、印制资料,王映高多数周末都选择留在学校,常常只能吃一周的白饭。

“当时就想着,多花点时间在资料上,孩子们就能多练,成绩就能好一点。”正是这份执着,让他在1977年迎来教学生涯的转折——成为五通公社小学附设初中班的一名教师,且专门负责毕业班教学。王映高负责语文教学和班主任工作的首届毕业班,升学人数竟占云锦区升学总数的三分之一。而他精心制作的“油印卷子”,也渐渐在泸县有了名气,不少周边学校的老师都慕名前来索要。

夫妻携手

假期里的校园“印卷夫妻档”

随着“油印卷子”的名气越来越大,王映高的压力也随之增加。为了给学生们搜集更多优质题目,他经常和同事们四处寻找素材,然后加班加点刻写在蜡纸上。

1979年下半年,王映高考进了当时的西南师范学院1985级函授班。多次的培训让他有机会接触到了更多优秀的老师,也有了更多获取复习资料的机会。

1988年9月,王映高调至百和中学任教,学校不仅解决了他夫妻两地分居的问题,还分配了在校园里的住房。可在妻子陈传芳眼中,这住房更像是“印卷工作室”。

王映高手工刻写的油印习题卷

“只要一到暑假、寒假,他就铁定不出去,一门心思在学校里刻卷子、印卷子。”陈传芳笑着说,自己当时在百和高洞电站上班,是三班倒,只要休息,就会陪着丈夫去油印室一起印卷子,“两个人一起干,一个人负责操作油印机,一个人负责放纸拿纸,能快不少,一学期要用的卷子,基本都能在假期里印完。”

王映高回忆说,那个时候学生们的学习住宿条件同样艰苦。“学生宿舍是楼板房,孩子们铺上稻草就是床,上晚自习只能点煤油灯,常常很晚了还在点着煤油灯做题。”王映高说,即便在这样的环境下,他带的毕业班每年都能取得全县名列前茅的好成绩,好多农村的孩子都是靠着这样的努力,最终实现了自己的梦想。

荣誉与病痛相伴

珍贵资料承载时代记忆

1985年9月,全国第一个教师节来临, 荣获过“1981年度四川省工会积极分子”的王映高凭借突出的教育教学成绩,荣获“泸州市优秀教师”称号。这份荣誉,是对他多年付出的肯定,却也藏着不为人知的艰辛。

“他身体一直不好,经常下课了就去输液。”陈传芳回忆,尤其是每次送完毕业班,等成绩公布后,王映高必定会大病一场,要去医院住上一阵子才能恢复。即便如此,他对教学的热情从未减退,从普通教师到百和镇初级中学校长,22年的教育生涯里,他始终坚守在育人一线。

虽然获得了不少荣誉,但王映高的育人脚步并未停歇。1988年秋,他受百和乡党委、政府的邀请,调任百和乡中心校附中。这个当时在云锦区(今云锦镇、立石镇、百和镇)九个乡的学校中,初中连续八年不升学,成绩一直排名末位的学校,王映高到任后便接手该校八九级班主任兼语文教学工作。面对这样的“硬骨头”,王映高和其他老师一起制定详细的教学计划,从知识点梳理到针对性练习,依旧离不开他熟悉的油印卷子。在校长涂少钦等的领导下,团队齐心协力“打翻身仗”,仅仅一年时间,这个连续八年居云锦区末位的学校创造了当地教育领域的“逆袭奇迹”——教育教学评估进入云锦区第一名。

这一成绩很快引起云锦区教育部门的关注,区里专门发出号召:全区中学教师学习王映高的教学攻坚精神。涂少钦更是被王映高的事迹打动,以《会教书的王映高》为题撰写专题报道,发表在当时泸县文教局的官方刊物上,让他的教学故事被更多教育工作者知晓。

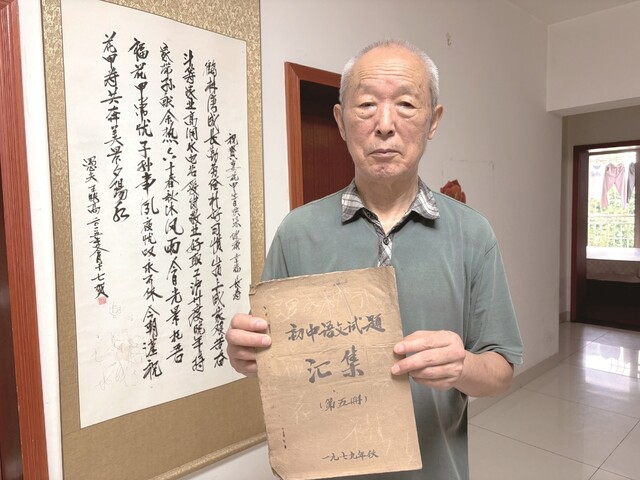

王映高展示他的试题汇集

结束采访时,王映高对记者说:“我知道这些东西现在都没用了,但我又舍不得扔。我就想问问,有没有地方愿意帮我保存这38本油印资料,这是我目前最大的心愿。”

编辑:钟林峰

0