地处秦巴山区腹地的巴中,群山叠翠,绿意盎然,1166万亩森林绵延起伏,森林覆盖率超63%,素有“川东北氧吧”的美誉。然而,如何将这片绿水青山转化为金山银山,一直是巴中在发展之路上的重要课题。

光雾山层峦叠翠

如今,巴中丰厚的“绿色家底”,终于迎来“山水掌柜”。

9月5日上午9点,巴中两山生态资源资产经营有限公司(以下简称“两山公司”)办公室开始忙碌起来。两山公司交易服务部经理马行健打开电脑,屏幕上跳动的数据仿佛大山的脉搏。在这片秦巴山脉的绿色腹地,每一棵树木吸收的二氧化碳、释放的氧气,正通过精确的监测与核算,被转化为可量化、可交易的生态产品。

“同事自称‘山水掌柜’,倒也挺贴切。”马行健笑着说,“不过我们经营的可不是普通商品,而是森林植被的‘呼吸’。”

2022年,巴中市荣获四川省首个市级国家生态文明建设示范区称号,这片蕴藏着丰富生态资源的土地,迎来了绿色发展的新契机。同年7月,肩负着践行“绿水青山就是金山银山”理念的时代使命,为加快推动全市生态产品价值实现工作,两山公司应运而生。

两山公司成立后,迎来了一次重要的跨省合作——浙江金华第十七届省运会期间,通过购买巴中1.3万吨碳减排量,实现赛事碳中和。“这不仅是简单的碳交易,更是生态产品价值实现机制的重要突破。”两山公司董事长师远表示。

“我们要做的是为‘空气’定价,让生态价值可量化、可交易。”两山公司副总经理张湖川解释道。通过标准化监测核算,将森林在未来年限内的固碳能力转化为可交易产品,公司探索出一条“森林创收”的新路径。

然而,为“空气”定价的道路并非一帆风顺。创业之初,由于碳汇交易体系建设尚未完善,碳汇交易在市场和百姓心中依然“虚无缥缈”,“空气论斤卖”成了当地百姓的笑谈。面对不解,两山公司的团队踏遍青山,走访村落,宣讲碳汇理念。

“最难的是让老百姓相信,保护好山林真能带来收益。”张湖川回忆道。为了破解这道难题,团队摸索出线上线下双线推进的新路子。线上,他们打造出“碳汇+义务植树”“碳汇+司法补偿”“低碳+会展”等11个应用场景,让碳汇以更轻盈、更现代的方式走进公众生活;线下,建成500亩生态修复基地,并成功办理全省首例跨市域碳汇替代生态环境损害赔偿司法案件,让抽象的政策条款变成百姓看得见、摸得着的实际行动。

百花溪小流域水土保持生态产品经营权转让项目成交

路虽远,行则将至,成果在前行途中悄然成形。公司成立之初,在“碳惠巴中”平台正式运行前,两山公司便通过线下对接、区域试点等方式,推动碳汇交易破冰起步。2024年8月19日,平台完成首笔跨省交易,标志着巴中的“好空气”首次以规模化、标准化方式走向全国市场,成为公司发展的重要里程碑。截至目前,平台累计碳汇交易1326笔、交易量达1.52万吨,交易网络已覆盖多个省市。

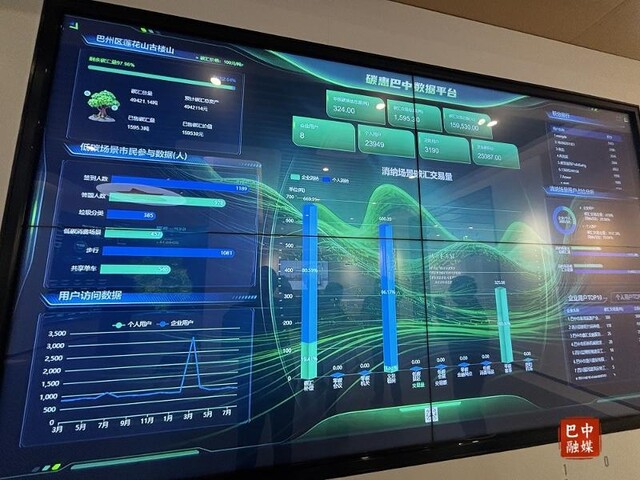

碳惠巴中数据平台

今年8月12日,公司再度迎来重大突破。公司以国家核证自愿减排量收益权为质押,成功获得中国邮政储蓄银行4000万元“碳资产绿色金融”贷款,这是全省最大一笔林业碳汇预期收益权质押贷款。

“我们交易的不是虚无概念,而是经过严格核证的生态产品。”张湖川介绍,如今,公司业务已涵盖自然生态系统保护、生态资源监测、碳汇交易、国家储备林建设等领域,形成完整生态产业链。

展望未来,公司正推进10万亩工业原料林基地建设,合资成立碳资产投资公司。今年秋季,预计2000万元的国际自愿碳标准项目(VCS)将落地巴中。公司还致力于打造全市“碳汇交易、生态产品价值管理、生态系统总值核算”三大平台。

“我们不仅是‘山水掌柜’,更是生态价值的发现者。”师远告诉记者,作为全省生态产品价值实现机制试点的重要载体,两山公司正在探索把资源变资本的有效路径。

在这片红色热土上,一场关于“绿水青山就是金山银山”的创新实践,正在生动上演。两山公司的探索如星火燎原,照亮了生态价值实现的新路,也让生态文明理念在巴中大地绽放出绚丽光彩。

编辑:钟林峰

0