社会治理的重心在基层,难点也在基层。如何破解“人少事多”“管不到底”的治理困境,将服务精准送达“最后一米”,是提升基层治理效能的关键命题。在宜宾三江新区,宋家镇金石村用“微单元”治理实验,交出了一份充满乡土智慧与人情温度的答卷。这里70位被村民们称为“大户长”的普通人,用日复一日的奔走与守望,织就了一张密而暖的基层治理网络。

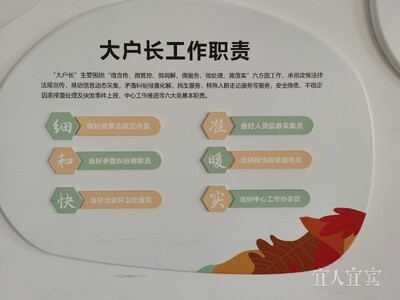

金石村“大户长”的工作职责 喻熹 摄

金石村的“大户长制”始于2021年。面对村建制调整后人口激增带来的治理挑战,该村创新探索,将全村1468户划分为60个“微单元”,由村民推选产生60位“大户长”,10名村干部自动纳入“大户长”队伍。经过系统培训,这些“大户长”承担起政策入户的“宣传员”、邻里矛盾的“调解员”、特殊群体的“守护员”。

叩开家门才能叩开心门

张家才的"妈妈"们

今年56岁的张家才是金石村7组“大户长”之一。清晨的薄雾里,她的身影就会准时出现在熟悉的院落。在她负责的微网格里,有两位年逾古稀的空巢老人。无论寒暑,“一天三趟”是她雷打不动的行程:晨起问安看身体,午间探视送所需,暮色时再确认平安。这份守护,早已超越了职责。

张家才每天都要到李远珍家中看望她 陈勇波 摄

“孃孃,吃午饭没?”8月中旬一个酷热的中午,张家才来到独居老人李远珍家。得知老人煮了稀饭,她立刻帮忙盛好:“刚做完手术,吃清淡点好。”看着老人吃完饭,她又熟练地走到院坝,帮老人翻晒玉米。

“好在大妹(张家才)挨着我近,我有些时候不舒服就给她打电话,她就来看我,谢谢她。”李远珍没有太多华丽的词语形容对张家才的感激之情,一句深沉的“谢谢”道出了对她的情感,也表达出了对她的依赖。

照看完李远珍,张家才又走到另一户独居老人何祖莲家中探望。“要不是她,我去年就没了,她来我就高兴得很,很开心。”言语中,何祖莲对张家才也满是感激。

当被问及为何如此倾心照顾老人时,张家才声音哽咽:“她们看着我长大,就像我的妈妈。”自幼失去母亲的她,在老人们的慈爱中寻回了母爱的温度。这份深藏的感恩,化作了她日复一日的倾情陪伴。她不仅关心老人的柴米油盐,更深知守护生命终程的庄重。

高温酷暑对独居老人尤为危险,张家才的频繁探视编织起一张无形的安全网。

“我们村有80多位空巢、独居老人,子女大多远在广东、浙江务工。”金石村党总支书记、村主任侯元英说,大户长每日探视至关重要,极端天气下,老人易发急病甚至猝死,没有及时探视,意外可能无人知晓。他们的目标,就是通过精细化服务,时刻掌握老人状况,即使不幸离世,也要让老人走得有尊严。

在金石村,像张家才这样的“大户长”,正在默默守护着80多位空巢、独居老人,他们用脚步丈量责任,用真心温暖暮年,让“老有所依、终有所安”的尊严,在乡村的角落落地生根。

激活治理效能

当好田埂上的"护航者"

8月,金石村连片的高粱地翻涌着丰收的“红浪”。这正是“大户长”陈文君最忙碌的时节。作为单元内的“技术能手”和“贴心管家”,他顶着烈日指导乡亲们把握最佳收割时机、科学晾晒和存储。

金石村村民们的增收秘诀之一在于“订单农业”——从宜宾三江汇元禾农业投资开发有限公司的酿酒粮订单到四川天安农业科技有限公司的种子收购协议。统一管理、统一标准、统一销售是保障村民收益的关键。陈文君一丝不苟地统计着网格内每户村民的高粱产量,精准通知交售方式、时间和地点。

陈文君到村民家中了解今年高粱丰收情况 喻熹 摄

“群众满意才是最终目标。”陈文君擦着汗,语气笃定。在他的协调下,从技术指导到统一销售,链条顺畅高效,村民省心又增收。然而陈文君的角色远不止于此,他还是村民信赖的“和事佬”。邻里间的鸡毛蒜皮、家庭里的磕磕绊绊,只要找到他,经他公正耐心的调解,总能春风化雨,握手言和。

“家里什么事都找‘大户长’,我们对‘大户长’很信任。”村民吴大敏说,他们让我们觉得踏实。

“现在村民之间的纠纷都很少了,大家的相处都很和睦。”当记者问到有没有什么令他非常印象深刻的纠纷调解事件时,陈文君感慨,“好像也没有特别深刻的事情,但是村民信任我,能帮大家解决问题,我就很有成就感!”

这份被需要的自豪感和对家园的责任感,是支撑他在田埂间、邻里中乐此不疲奔忙的不竭动力。丰收的喜悦里,映照出“大户长”网格化治理带来的实实在在的效能提升。

创新治理背后密码

家风村风滋养无私大爱

记者跟随“大户长”采访后,心中不由产生疑问——究竟是什么支撑起70位“大户长”经年累月的倾情奉献与责任担当?在金石村党群服务中心,侯元英解答了这个治理密码:那是深植于其多年如一日精心培育的“三风”沃土——家风、社风、村风。

在金石村,能看到家家户户门前提炼的家风家训、各生产小组凝聚人心的社风公约、以及全村共同遵循的“勤劳、善良、包容、惜福”村风村训,不仅醒目地“上了墙”,更深深刻进了每个村民的心里。“户户争当‘大户长’”的氛围,正源于此。优秀家风示范户,往往正是被村民推选出来的“大户长”。这份源于乡土深厚认同的荣誉感和归属感,远非物质所能衡量。

侯元英正在记录村里相关信息 喻熹 摄

“当选‘大户长’,在我们村是一份沉甸甸的荣誉!”侯元英道出了关键,村里将“大户长”岗位作为培养村级后备干部的摇篮,在入党、产业扶持政策上予以倾斜,并通过评选“优秀‘大户长’”、广泛宣传他们的感人事迹,不断强化其社会认同感与精神激励。

多年的深耕细作,“无私奉献、服务乡邻”的集体意识已悄然扎根、蔚然成风。

“我是这个村土生土长的村民,也是一名党员,我当这个‘大户长’,也是想勤勤恳恳为大家服务,希望我们村越来越好。”14组“大户长”之一张龙海说。

“我很爱我的家乡,很爱我们村,也很爱我的村民,因为他们支持了我,信任了我,我也要把这个工作、这份精神、这份爱永远地传递下去。”4组“大户长”之一吴光琼说。

正是这片由良好家风、淳朴社风、向善村风共同浇灌出的精神富矿,源源不断地为“大户长”制度输送着最强大的内生动力。在这里,治理的“精度”与人心的“温度”深度融合,社会的温暖与生命的尊严,得以通过“大户长”的桥梁,精准灌溉到每一个需要关怀的角落。

记者手记:

泪目后的叩问与感动

“‘大户长’究竟做了哪些工作嘛?”

“‘大户长’的工作可多了,他们发挥的作用可大了,我给你说,他们要做……”

刚到金石村党群服务中心采访侯书记时,我问的第一个问题让她有些激动。

当侯书记告诉我“大户长”们每年只有几百元工作补贴时,我便带着“究竟是什么支撑着‘大户长’们的无私奉献”这个疑问开展采访,然而,越了解越感动,越深入越泪目,那种整个村展现出来的“邻里情”和“精神内核”让我很动容……

采访张家才时,听她讲述将空巢老人视作母亲的心路历程,当天说出那句“从没得到过妈妈的温暖,在她们身上体会到了”的瞬间,不仅面对镜头的她哭了,在镜头背后的我也已经泪目,情绪久久不能平静。看着她粗糙但无比温柔的手掌轻拍着老人肩膀,老人眼中闪烁的全然信任与依赖,胜过千言万语。微薄补贴背后的分量,是金钱无法衡量的亲情反哺与生命守护。

也是在和张家才一同看望独居老人李远珍时,我们遇见了一位年纪比李远珍稍轻的老人,她正自然地帮着李远珍做些农活、照料起居,她亲切地唤李远珍“大嫂”,恰巧同行的另一位“大户长”吴光琼,也熟络地称呼张家才为“七妈”。起初我们以为她们是亲戚,后来才知并无血缘。这些充满人情味的称谓,并非偶然,它们无声地缩短了心与心的距离,织密了乡村温情的纽带,也让这张由乡情共同编织的互助之网,更加牢固而温暖。

侯书记还告诉我,几年的时间,在村里已经出现过三次“大户长”发现空巢、独居老人“离世”,往往头一天晚上“大户长”还在和辖区范围内管理的老人聊天,而第二天一早再去看望时,老人便已经“离开”。他们每天的“看望”不仅是在陪伴老人走完人生最后一程,他们的“守护”更是对生命的敬畏。

金石村基层治理的密码,不在于宏大的制度设计,而在于这“最后一米”的温情抵达——它用精细化的网格承接国家政策,更以醇厚绵长的家风社风村风滋养人心、凝聚共识。当治理的“精度”与人心的“温度”水乳交融,便织就了乡村社会最坚韧、最温暖的纽带。它让“老有所终”的尊严得以保障,让守望相助的暖意在田间地头流淌。

今年7月底,人民网公布了“2025社会治理创新典型案例”入选名单,宜宾三江新区宋家镇金石村申报的《党建引领大户长制 精细化服务破解基层治理难题》案例成功入选。入选是对这条“新路径”的肯定,但更动人的勋章,早已镌刻在每一位被温暖的生命里,镌刻在金石村“大户长”们无悔的奉献中,镌刻在金石村这片生生不息、充满大爱的精神沃土之上。

写到此,金石村的那句口号又在我耳旁响起——“大爱同心,金石同行。”

编辑:孔云

0