这是一张泛黄的黑白照,照片里,一群身着白衬衣的少年席地而坐,背景是飞檐翘角的古刹殿堂。

这不是寻常的校园留影,而是1946年四川威远静宁寺外,国立东北中山中学流亡学子的毕业定格。

照片中的学生大都来自东北。照片背后,是一段穿越抗战烽火,数千名师生辗转大半个中国开启的“教育长征”。

他们是教育南迁时间最早、最长、地域最广的国立中学。当白山黑水的故园沦陷于日寇的铁蹄时,这群不愿做亡国奴的少年,在颠沛流离中将课堂安放于异乡庙宇。

这张毕业照,不仅记录了当年战火中的青春,更镌刻下了一段“国可以破,书不能停”的史诗传奇。

▲1946年四川威远静宁寺外,国立东北中山中学流亡学子的毕业照

烽火南渡:从白山黑水到静宁古刹

毕业照中就有金生华。当年,来自东北锦州的他,初到静宁寺时才13岁,如今已98岁高龄的他抚摸着老照片,往事一幕幕回放。

1931年,日军的枪声在东北响起时,金生华才4岁,他听家乡人说,当时日军冲进学校,用刺刀和木棍击打学生,驱赶杀伤,焚烧图书,就是要让中国学生无书可读、无校可上,就算要上,也是奴化教育。

一个民族的消亡,是从民族文化开始的。不愿当亡国奴的学生不断逃往北平(今北京),到1934年初,已达数万名。

华北之大,却安放不下一张平静的书桌。张学良等人一致认为,这样一批有志之士是收复东北的希望,为了解决流亡学生的入学问题,保护和培植爱国力量,1934年3月26日,国立东北中山中学(简称:中山中学)在北平创办。学校的目标非常明确,就是要“学习抗战,打回东北去”。

中山中学的教师大多从清华、北大等名校毕业,其中不乏“清华诗人”郝御风,中国人民大学体育部教授时万咸,中国人民大学外语教授何树棠等。

1935年年底,震惊全国的“一二·九”运动爆发时,饱含救国思想的中山中学学生作为唯一的中学代表,走在游行队伍最前面。

为避风险,保师生安全,次年11月,学校决定撤离北平,南下南京。这一走,便开启了万里流亡之路。

出发前,学校申请了百余支步枪和五千发子弹,由高中学生持枪护卫,在两年多的颠沛流离中确保安全。

战火蔓延,学校被迫一路南迁:经湖南,绕道广西,最终抵达重庆。著名女作家齐邦媛在《巨流河》中回忆,在他们的逃难路上,男生栖身岩洞,女生暂居草棚,但只要稍有容身之所,师生们便立刻展开教学,教科书和仪器设备始终随行。

据威远县文物保护管理所负责人介绍,学校在途经重庆时遭到日军轰炸,失去数名师生,师生们悲愤不已。经接洽,得知四川威远县静宁寺庙宇宏大、位置偏远、可避轰炸,因此决定前往。

随即他们乘船沿长江溯流而上到泸州,转沱江,从富顺下船,最终历时两年多,于1939年5月徒步到达西迁目的地——四川威远县静宁寺。

当师生们翻过山丘,望见对面山林间庙宇翘起的飞檐时,疲惫的学子们终于沸腾起来。

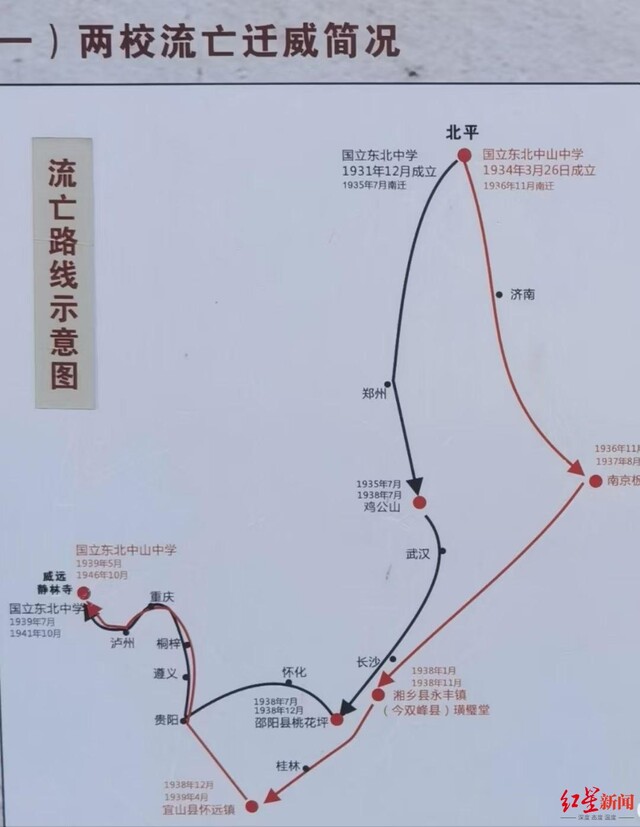

▲两所学校的流亡路线

两个月后,另一所国立东北中学也来到静宁寺。此时,沉寂已久的寺庙还未料到,在未来的八年里,这里的庙宇楼阁会响起学生们朗朗的读书声、呐喊声、思乡的啜泣声,以及抗战胜利的欢呼声。

古刹弦歌:战火中的精神堡垒

金生华的人生轨迹也与中山中学的流亡史交叠。东北沦陷后他们一家迁往南京,南京告急又随家奔往重庆,逃难途中由于年龄较小与家人失散,最终在保育院的帮助下进入静宁寺中山中学就读。

他虽未经历学校西迁之苦,但在静宁寺的岁月却给他留下难以磨灭的记忆。

▲静宁寺

金老回忆,当时寺庙的殿宇白天是教室,晚上拿几床竹席围住就是宿舍;寺庙里的牌匾充作黑板,晚上就用桐油作灯;蓝墨水稀缺,就用蓝墨粉兑水使用,纸张金贵,字迹要写得极小才行。

他回忆,虽然他们领有公费,但饥寒仍是常态。早餐的杂粮馒头硬如石块;午餐的“七字米”是未去壳的糙谷,吞咽时划得喉咙生疼。

“盛饭要讲策略,第一碗少装,第二碗拼命压紧,否则就得饿肚子。”一碟盐豆要分八份,咸菜渣都要舔干净。

卫生条件极差,“冬天棉衣里的虱子成窝,夏天木板床上臭虫排队咬人”,女生们甚至为此剪短头发,用篦子一遍遍梳下虱子。

▲静宁寺

物质的匮乏却未曾压垮他们。金老说,老师在学习方面给予了最大帮助,他们经常利用休息时间提煤油灯为学生辅导,破旧的棉袄袖口满是补丁。

由于条件差,学生们常患疟疾,老师就是这些流亡孩子的爹和妈,除了常来看望,还给钱医治。

学生们也异常勤奋,都想好好读书,升学报效祖国,因此在就寝后点灯夜读是常事。在浓浓的抗日氛围影响下,这样一所流亡学校升学率跻身全国前十。

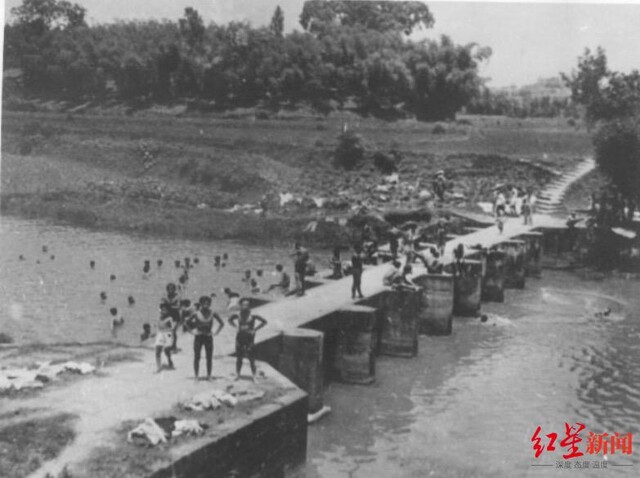

学校极为重视体育,“饭可吃不饱,身体要练好”,特别是游泳,不及格就只能留级,静宁寺附近的中溪河、大高洞都是学生们主要的天然游泳场。

▲学生们在金家桥游泳

由于是一边抗战,一边学习,学校还有军训,升学考核时学生需在百米外,用五发子弹射击日军模样的靶标,必须命中三发。

在外战火连天时,这里还给了学生们一方宁静。他们在学校编办壁报、组织歌咏活动、编排话剧《雷雨》《日出》、创作抗战主题剧本。一个千余人的校园里,社会团体就有几十个,文学研究会、讲演比赛会、歌舞晚会……一到下课,就各跑各的,热闹非凡。

异乡抗战:赤子心与家国情

中山中学作为“第一国中”,即使在流亡中,也竭力保障教学。来静宁寺时,学校携带了教科书、仪器甚至是显微镜,其条件在当时属凤毛麟角。

为感谢四川的收留,学校从1939年秋起就招收少量川籍学生,为地方培养人才。著名数学教授丁尔升、分子物理教授黄崇圣、军旅诗人杨星火等都来自威远。

▲静宁寺

如今99岁的荣县学子朱俊歧也正是在此时入学,“了不起!”他如此评价那段岁月。

朱俊岐说,汇聚于此的师生,都怀揣一颗“不做亡国奴,誓死抗敌”的赤子之心。物质极度匮乏,精神却燃着熊熊烈火。

操场边竖立起高大的标语牌——挺起胸膛,竖起脊梁,时时激励着大家:“即使战火纷飞,也要好好学习,等着打回东北去。”

他说自己虽来自四川,但在静宁寺的三年里,他时刻浸润在同学们浓烈的爱国主义、集体主义氛围中。音乐课上,同学们高唱《义勇军进行曲》《游击队之歌》,激昂的旋律震彻古刹。晚自习结束,总有东北同学躲在墙角低吟《松花江上》。

歌词里,“我的家在东北松花江上,那里有我的同胞,还有那衰老的爹娘……”每每唱到“爹娘啊,什么时候才能欢聚在一堂”时,引得整栋宿舍楼泣不成声。

朱俊歧知道,同学们在流亡期间就承受过日军的轰炸,历经万难来到此地,数千里之外,想到沦陷的家乡及亲人,自然难以忍受。

▲静宁寺

每年的“九一八”,全体师生都要面向东北方向,悲愤地合唱《流亡三部曲》,边唱边哭,边哭边唱。

校歌中“怅望故乡,满腔热血如潮涌,怒发冲冠剑如虹”“白山高黑水长……仇痛兮难忘……我来自北兮,回北方!”写满思念与愤慨。

薪火永传:静宁星火照山河

好在1945年,抗战胜利的消息最终传来。

当消息传到静宁寺时,全校一片欢腾,学生几乎通宵没睡。金生华和同学们都在热烈讨论着以后的打算:有要继续升学、有要当兵、也有要回老家做生意……对生活充满美好憧憬。

1946年春天,离开静宁寺前,金生华万般不舍,不知何时才能再见,他借来一台相机,留下一张静宁寺原貌的照片。

照片中,寺庙建筑群巍峨耸立、飞檐轻盈上翘、错落有致,庙宇背靠在山丘中,树木葱茏、云雾缭绕。

▲静宁寺

静宁得名于“定静安虑,世界康宁”。如今经过几十载的风雨吹打,已不复往日荣光。数十载过去,金生华珍藏的老照片也早已泛黄,他执意要修复,也是试图留住那段珍贵的记忆。

朱俊岐说,静宁寺的建造者是一位农妇朱幺婆,她四方化缘数十年,才修筑起如此宏伟的庙宇,她的故事,也给战乱中的学子以无声激励。

谁也不承想,这座农妇集资修建的川南最大庙宇,会因一场旷日持久的战争,与万里之遥的东北流亡学子结缘,为其提供庇护。

在静宁寺的八年,两校共培养四千余名学子,他们中许多人直接奔赴抗日前线,更多人则在日后成为各领域的专家、学者、栋梁之才,为中华民族的复兴寄托家国梦想。

曾经鲜活的建筑,如今都已淹没在时光的长河中,朱幺婆的故事也在历史的叙事中成为传奇。

西南政法大学退休后,金生华目前在重庆安度晚年,已98岁高龄的他依然坚持接受采访,不厌其烦地向每一位来访者讲述静宁故事。

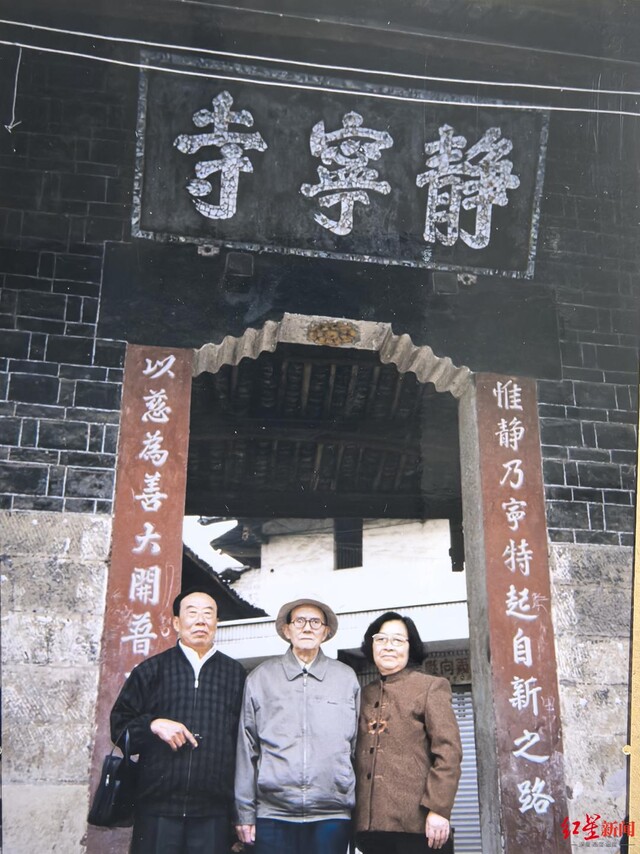

▲上世纪90年代,金生华(左一)曾与同学回到静宁寺

唱起那首校歌,他仿佛又能回到当初求学的年少时代,星星之火被四处点燃。

编辑:孔云

0