图片

图片在成都崇州的味江岸边,曾有个骑在牛背上的怪人。他总在怀里揣着个大葫芦,兴致一来便掏出纸笔写几句诗,写完便卷成小卷塞进葫芦。待葫芦装满,他就骑着牛来到锦江渡口,解开绳结任其顺流而下,口中还念念有词:“兹瓢倘不沦没,得之者始知吾苦心耳。”

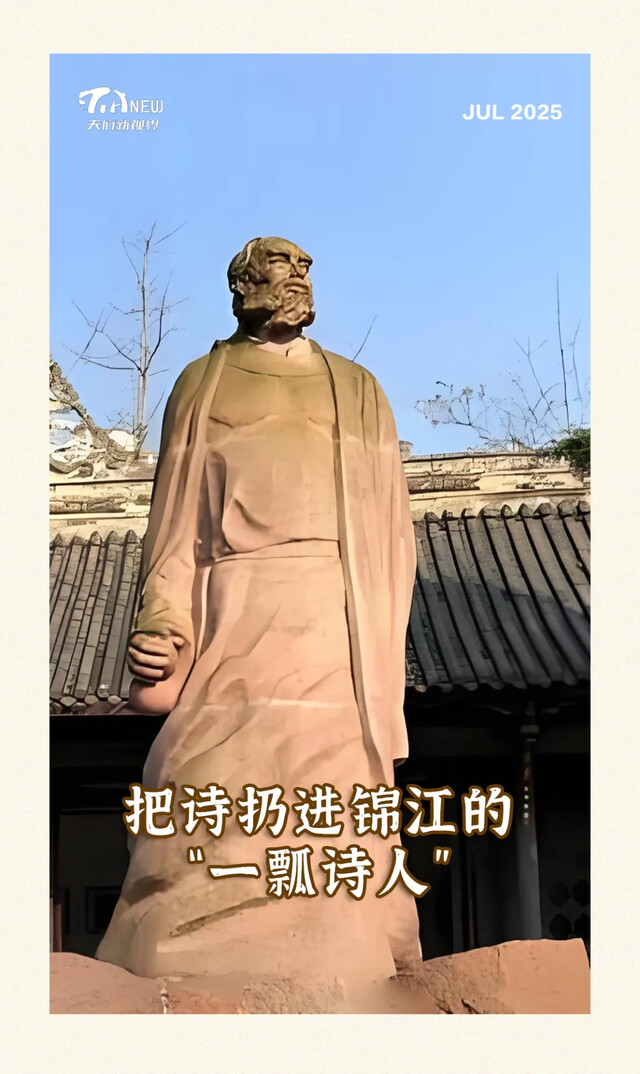

此人便是唐求,晚唐时期蜀州青城县味江镇(今属四川崇州市)人,后世称他为“一瓢诗人”。《旧唐书》《新唐书》中不见其名,其生平事迹仅散见于宋人笔记与地方志中。《全唐诗》收录其诗35首半,那半首是因葫芦漂流时被水浸湿,字迹残缺——他的诗,正如他的人生,带着三分随性,七分孤绝。

图片

图片唐求的早年并非落魄。据《崇庆州志》记载,他在唐僖宗乾符年间曾任青城县令,正是如今都江堰一带的父母官。然而彼时的晚唐早已风雨飘摇,朝堂上党争不休,地方官要么横征暴敛,要么苟且偷安。

唐求这位县令却显得与众不同。《蜀中广记》引《茅亭客话》称其“为政简静,民安其俗”,既不攀附权贵,也不苛待百姓,反倒常背着琴深入青城山,与道士谈玄论道,观云卷云舒。乾符末年,当藩镇割据的战火蔓延至蜀地,他突然递上辞呈,脱下官袍回到味江老家,自号“味江山人”。这番任性转身,恰似他后来对待诗作的态度:不留恋,不执着。

归隐后的生活,已与蜀地山水融为一体。唐求不建豪宅,在竹林深处搭了间茅屋;不乘车马,出门便骑一头青牛,牛背上常年放着琴和葫芦。《全唐诗话》记载他“每入市,骑一青牛,至暮醺酣而归”,沿途所见皆能触发诗兴。写就的诗篇从不当作珍宝,随手便塞进葫芦。那葫芦,是他的诗囊,是他的信使,更是他与喧嚣尘世对话的唯一纽带。

图片

图片唐求塑像 图据今日崇州

图片

图片在印刷术尚未普及的唐代,诗人们都渴望作品能被名家收录传唱,唐求却偏偏反其道而行。他的诗作藏在葫芦里顺锦江漂流,有时被渔夫捞起,有时卡在芦苇丛中,偶尔竟能漂到下游的眉州、嘉州。这般“诗随流水”的传世方式,堪称晚唐最任性的“出版”方式——没有刊刻,不留署名,全凭江水做主。

据《唐诗纪事》记载,一次葫芦漂到新津,被一位僧人捡到。打开一看,里面有首诗《题郑处士隐居》:“不信最清旷,及来愁已空。数点石泉雨,一溪霜叶风。业在有山处,道成无事中。酌尽一杯酒,老夫颜亦红。”僧人惊叹其清雅脱俗,抄录后传给当地文人,这才让唐求的诗渐渐流传开来。更多时候,那些葫芦或许沉入江底,或许烂在滩涂,诗句便随水消逝。他似乎早就参透:好诗如朝露,本就不必求永恒。

唐求的诗里没有杜甫“朱门酒肉臭”的沉郁顿挫,也不见李白“天生我材必有用”的豪迈奔放,独得蜀地特有的冲淡空灵。写《夜坐》是“露白菊氛氲,西楼照月分。寒蛩栖败叶,惊鸟入空云”,字字都是青城山的夜色;写《赠行如上人》是“不知名利苦,念佛老岷峨”,句句都是味江的清风。他现存的35首半诗中,半写山水,半赠友人,字字如青城山泉,清浅却甘洌,饮之能洗去一身尘俗。

图片

图片唐求的结局,史料仅留下“不知所终”四字。有人说他终老于味江茅屋,临终前将最后一首诗放进葫芦,随江漂流;有人说他某日落水,与葫芦一同沉入锦江深处。但他的葫芦,却成了文学史上一个独特的符号。它装过诗,载过心,更漂过一个诗人对世俗最温柔的拒绝。

后世文人渐渐从散落的记载中寻到他的踪迹。明代杨慎在《升庵诗话》里专门提及:“唐求诗,虽不多,然清新峭拔,有尘外之致。”清代《全唐诗》编者也感叹:“求诗名不显,而格韵独高,殆未可浅视之。”这些评价,就像当年漂在锦江上的葫芦,隔着千年时光,轻轻叩响了他的诗心。

图片

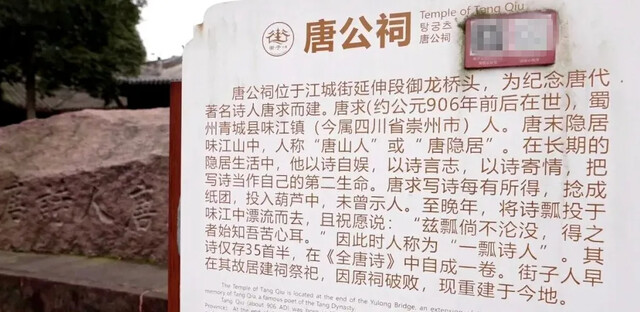

图片唐公祠简介 图据今日崇州

如今,崇州味江岸边建了座“唐求故里”,葫芦形的雕塑在风中轻晃,仿佛仍在等待懂诗的人拾起。千年前那个骑牛的诗人不会想到,他随手放逐的诗句,竟成了晚唐留给蜀地的一抹天真。如同锦江的水,不问来处,不问归途,只是静静流淌,把那些清淡的诗句,浸得愈发绵长。而那只葫芦,早已化作蜀地文脉里的一颗石子,被时光打磨得愈发温润清明。

图片

图片

本期话题

关于唐求,你还知道哪些奇闻轶事?评论区聊聊~

撰文/孔德淇

编辑:李惠玲

0