图片

图片当耳畔响起赵雷的“和我在成都的街头走一走,哦~哦”,后面的两个字,在很多人听来分明就是“饿~饿”,四川话发音契合,语境更是契合。在成都的街头走一走,真的会饿,不仅是生理饿,更是在美食包围中的心理饿。

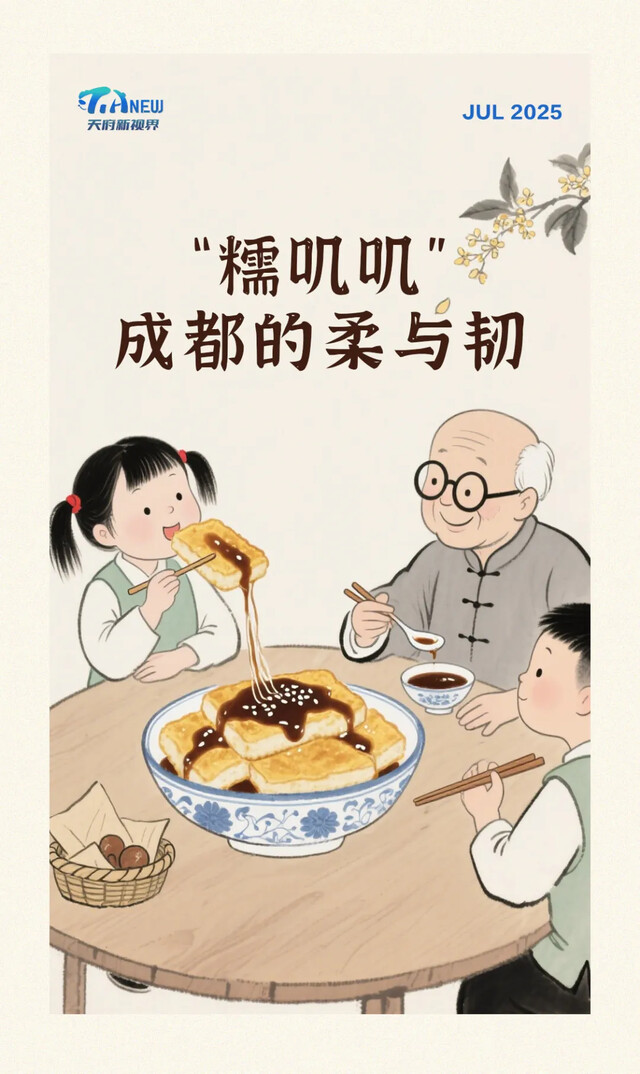

而在这些美食中,一定有“糯叽叽”的一席之地。不管甜糯还是咸糯,再搭上成都话里那些蹦跶出来的同样“糯叽叽”的表达,不知道为什么,光听起来,心情都舒畅了很多。

图片

图片大江南北的川菜馆,似乎都有一道红糖糍粑,它是甜糯食品在川外的代言扛把子。手工捶打的糍粑,裹上黄豆面面儿,淋上或者配一碟甜滋滋的红糖浆,糯糯的甜蜜,是吃辣菜遭不住时的调和。和它材质相似但更水灵的版本,是红糖醪糟粉子。粉子,是没有馅的汤圆,甚至都可以不圆,随手揪出一团团不规则的“云朵”,和醪糟一起漂在红糖水里,吃一口,也许就明白为什么成都人会称呼美丽可爱的女孩叫“粉子”了。

而“三大炮”则是红糖糍粑的摇滚版本,糯米团被师傅扯出后用力甩向铜案板,随着“砰、砰、砰”三声“炮”响,弹跳着滚入盛满黄豆粉的竹簸箕里,最后淋上红糖汁,撒上芝麻,这声音这味道,是令多少人嘴角上扬的童年回忆。

至于脆皮糯心的糖油果子,如今在成都之外的很多城市也能吃上。在川菜馆遇见,是正餐前不管不顾的先吃为快;在路边遇到,则是把形象放一边、把乡愁掏心掏肺的流露。边走边吃,说不定迎面而来的老乡虽然啥都不说,但下一步也会冲上前买上一串大快朵颐。

如果说甜糯是温柔的抚慰,那么,咸糯则是日常的烟火气——咬一口满嘴肉香满手油的叶儿粑和汤汤水水版的达州肉汤圆,炸得椒香酥脆、内里却是软糯弹牙的油糕,“干饭人”放下碳水焦虑一干三大碗的豌豆腊肉糯米饭,还有糯米粉包裹的粉蒸肉粉蒸肥肠及粉蒸各种…… 糯起来,减肥计划都要挪一边。

图片

图片

图片

图片

关于成都的“糯叽叽”,不只在食物里,更在成都人的舌头尖上打转儿。成都方言中的某些用词,天生自带三分糖、两分黏。

最典型的就是叠词,把“甜”说成“甜咪咪”,“睡觉”说成“睡告告”,“吃饭”是“吃莽莽”。当然,还有进阶版叠词,“用居居居一下”(用尖的东西戳一下)、“用盖盖盖起来”,就像是起酥的甜品,层层叠叠,一层软糯裹着一层俏皮。

甚至连发生口角,都带着一些婉转和余地——“瓜兮兮”“憨戳戳”,听起来伤害度三分,撒娇度六分,还有一分是“你品,你细品”的空间。

如果你去成都的老茶馆,听听龙门阵,闲话摆起来,那慢悠悠的语速也像是在熬红糖糖浆,再加上那些个语气助词,“对嘛”“是噻”“啥子喃”……糯得能拉出丝来。还有那句“等于是,哦(音调同‘窝’,一定拖够4拍)……”简单的四个字,你好像懂了,又好像没有全懂,反正你应该是懂的。这思忖的过程,就像是吃了一碗甜糯的“哑巴汤圆”,囫囵吞进去也是可以的。

类似的还有“你咋个的嘛”,能问出抵拢倒拐不罢休的关切;而“莫得事”三个字,能软绵绵地化解所有尴尬;“安逸得很”,四个字能拐出三个弯儿,像白粽子在豆面和红糖里来回打了几个滚儿。这种语言的黏性,让人听着听着就陷进去了。

图片

图片 图片

图片

在成都,“糯叽叽”不只是一种口感、一种语调,也许还是一种生活态度,契合着成都的另一面——柔软与韧性。听起来,就像是食物界的“耙耳朵”,脾气很好,品质不错。

虽然无辣不欢,但生活不总是这样油爆爆、火辣辣,也需要软糯而甜蜜的中和,这也算是某种意义上的“以柔克刚”——看似柔软,实则韧性十足;看似随性,内里自有章法,这是一种带着烟火气的处世哲学吧。

有“糍粑心肠”的人,从字面意思就能读到那份心软、温暖又靠得住;糯米老头儿、糯米老孃儿,喊出来也是糯叽叽、热乎乎冒着人情味。急的事可以“慢悠悠”地来,难的坎也能“耙和和”地过。生活工作不一定要卷来卷去,人际关系也不必剑拔弩张,慢一点的叠词,拖长的尾音,把尖锐的现实泡软了、揉糯了、熨帖了。

也是,慢下来,柔软一下,在这个闹哄哄的世界,也许能走得更远。

图片

图片

本期话题

成都美食,你还有哪些推荐?评论区聊聊~

撰文/叶无远

编辑:李惠玲

0