图片

图片约会蜀地宝藏 | 来一场四川文化遗产的 Citywalk

图片

图片5月5日晚,CCTV-1播出《简牍探中华》,聚焦天回医简,通过“实地探访+实景戏剧+文化访谈”等多种方式,重现天回医简里的故事场景,带领观众一起探寻中华传统医学的发展历程,感受中华医者“极微极精,以观死生”的审慎态度和仁爱之心。

“天回”是成都市金牛区的一个镇。2012年,随着一次石破天惊的考古发现,“天回”从此与一堆薄薄的竹简紧密相连,组合成为一个专有名词:天回医简。出土于天回镇老官山汉墓的930支简,超过2万字,结集成8部经典医学著作,涉及医学理论、治法、成方制剂文献等内容,构成了一个系统的医学体系。其中,饱含着中国古代医学工作者的集体智慧,也印证了传说中扁鹊的真实存在。

图片

图片 图片

图片

图片

图片

天回医简出土

四川古代医学有多发达?光是汉代,就出了多位名医:李柱国,被史家认为是我国校勘医书第一人;涪翁,继扁鹊、仓公后又一见于正史文献记载的医学家;郭玉,汉代医疗系统最高级官员太医丞……据文献记载,从汉代至明清,见诸文献的四川医家有1000余人,影响医坛2000年,历久不衰。

他们的成才,很有可能与曾被深埋在老官山汉墓中的天回医简有关。

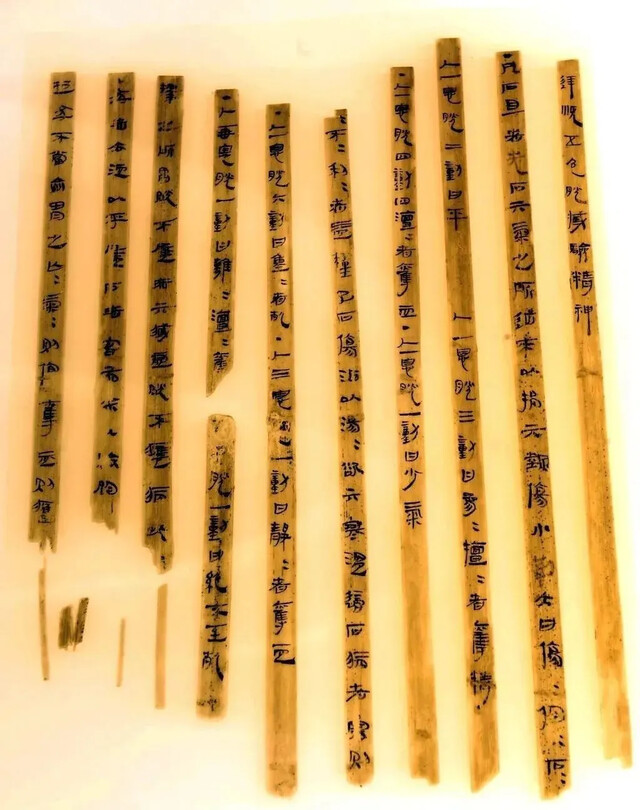

2012年,扁鹊逝世两千多年后,考古工作者从成都地铁3号线的施工现场,发现了一些不同寻常的黑色“湿面条”。经过清理后更让人惊喜的是,这些“湿面条”竟是失传已久的扁鹊学派医书。原来,此“湿面条”非彼面条,而是从老官山汉墓中出土的大量竹简。人们称之为“天回医简”。与之配套的,还有一个完整的髹(xiū)漆经脉人像,是迄今我国发现的最早、最完整的人体经穴医学模型,证明两千多年前的医学已经有较为完整的理论和临床体系。考古工作者推测,这或许是中医教学中所用的“教具”。

图片

图片经过红外扫描可以看到,这件仅14厘米高的髹漆经脉人像,身上分布着纵横复杂的经络和百余个穴位点,背部还标有“心”“肺”“肾”“肝”“胃”等文字。漆人身上所描绘的经络,与天回医简中的内容有着十分密切的关联。这为研究上古时期针灸学术源流提供了极为难得的物证。

2012年之后,研究人员用了10年时间,解决了编连、识文等重难点问题,整理出《天回医简》一书,于2023年正式出版。

图片

图片 图片

图片 图片

图片

成都大运会期间,在大运村体验中医文化的外国朋友 图据人民网

图片

图片编辑:刘庆

0